|

|

|

|

_R.jpg) |

|||

|

|||

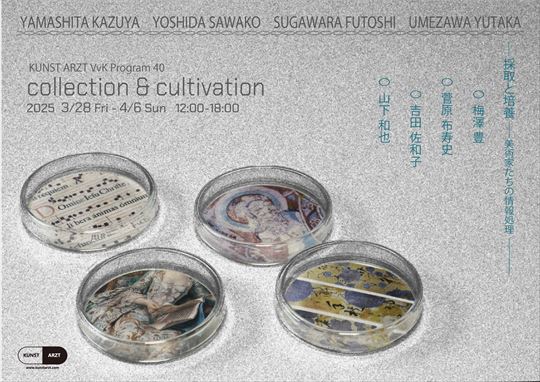

VvK 40 菅原布寿史キュレーション SUGAHARA Futoshi curation 採取と培養 Collection and Cultivation 2025年3月28日(金)から4月6日(日) 12時から18時 梅澤豊 UMEZAWA Yutaka 菅原布寿史 SUGAHARA Futoshi 山下和也 YAMASHITA Kazuya 吉田佐和子 YOSHIDA Sawako KUNST ARZTでは、VvK (アーティスト・キュレーション) 展覧会の40回目として、 菅原布寿史キュレーションによる 「採取と培養」展を開催します。 菅原布寿史は、シルクロードの遺宝美術と その歴史的変遷からのインスピレーションを軸に、 独自の古色表現を展開しているアーティストです。 本展は、古典的な文物の引用と転写を創作の プロセスに持つ作品で構成されます。 ロストワックス鋳造の梅澤豊は 「本阿弥光悦 俵屋宗達 ‘四季草花下絵和歌短冊‘」、 フロッタージュの山下和也は 「グレゴリオ聖歌ネウマ譜」、 コラージュ、リトグラフの吉田佐和子は 「モーリス・カンタン・ド・ラ・トゥール ‘ポンパドール夫人の肖像’」、 そして菅原布寿史本人は 「ベゼクリク石窟 第33窟 供養菩薩像」を それぞれ引用予定です。 渋く、アナログな世界をお楽しみください。 (KUNST ARZT 岡本光博) 「採取と培養」 美術の創作活動は、個人の特殊な才能に よるものとされる反面、知覚 → 認知(抽出・解釈) → 思考(転換・組み替え)→ 創造という、 入力から出力にいたる普遍的な情報処理プロセスの 一環と見ることもできます。 とはいえ、それはあくまで人類特有の知的な作業として、 他の生物とは一線を画するものとされてきました。 しかし、細胞レベル・分子レベルの精妙な生体システムが 明らかにされつつある現在、それは体外刺激の抽出・分解・ 合成といった生命活動をなぞったものに 過ぎないとさえ思えてきます。 本展は美術制作をそのような視点からとらえ直し、 古典的な文物の引用と転写を 創作のプロセスに持つ作品で構成します。 自らとは異なる時代や地域の体外刺激に対して、 現代の作家はどのような情報処理を行うのでしょうか。 菅原布寿史 (アーティスト、当展キュレーション) Press Release 「採取と培養」展覧会記録冊子先行予約受付中! 平田剛志さん(岐阜現代美術館学芸員) によるテキスト掲載予定 A5スクエアサイズ、16ページ(多くなる可能性あり)、 テキスト掲載予定。 1200円。 希望される場合はメールしてください。 kunstarzt@gmail.com  石井慶治財団助成 石井慶治財団助成 |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

梅澤豊/ UMEZAWA Yutaka |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

梅澤豊 縁 2025 ロストワックス鋳造 鉛、黄銅、銀 40×200×20㎝ *本阿弥光悦 俵屋宗達 「四季草花下絵和歌短冊」 梅澤は、花の複雑で繊細な構造までを 写し取るロストワックス鋳造によって、 堅牢かつ不変でモニュメンタルであったはずの鋳金彫刻を、 儚く脆い命の表現に変えました。 しかも、ロストワックス鋳造は、その元となる花も その鋳型も一度限りで失われ、それ以上の複製ができない という特徴を持っています。 エドガー・アラン・ ポーの短編「円形の肖像画」のように、 作品が完成すると、命が転移したかのように モデルは生き絶えてしまうのです。 命そのもののような作品。そこから連想されるのは、 生殖行動によって命の継承を果たすと同時に 死を迎える感動的な生態の一様式でしょうか。 それとも、当の幼虫の命と引き換えに 防ぎ出されるの高の美でしょうか。 本展キュレーション 菅原布寿史 による 「採取と培養」展テキストより |

|||

| 菅原布寿史 / SUGAWARA Futoshi |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

菅原布寿史 セラフィムⅡ 2016 スクリーンプリント 麻布、銀箔、アクリル絵具 98×92×30㎝ |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

| *ベゼクリク石窟 第33窟 供養菩薩像 |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

菅原布寿史 二重螺旋 2025 サイアノタイププリント 楮紙 240×10.8cm |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

菅原布寿史 九体菩薩 2025 スクリーンプリント、土中に埋めた後に洗浄 楮紙、銀砂子、アクリルメディウム 47×69×3cm |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

菅原布寿史 Bone Machine Blue Print 2025 サイアノタイププリント 版画紙 193×28.3cm Bone Machine 2025 スクリーンプリント 楮紙、炭酸カルシウム、アクリルメディウム 106.5×24×18cm |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

菅原布寿史 美術史の培養(中央アジア探検家) 2024 ドライポイント、インクジェットプリント 版画紙、OHPシート、薬包紙、シャーレ 11×11×2cm each |

|||

| 菅原は、抽出した既成絵画の断片から構成単位をつくり、 それを複製、変形させながら連絡してゆくことで象的形体を、 さらに、数を増やして立体化することで 具象的イメージを連想させる構造物をつくり出します。 この構成単位は、身体各部の細胞に分化する能力を持った 幹細胞のような存在といえるかもしれません。 しかも、それには形体的特徴ゆえの制服があるため、 制作者側の自由意志によって自在に連結し成することが難です。 むしろ、構成単位みずからが選んだ連結方法によって 構造物がかたちづくられるという点で、自行傾向が強いと いえるでしょう。それは、人間の意図によって完全に コントロールすることができない生体の飯を思わせます。 本展キュレーション菅原布寿史 による 「採取と培養」展テキストより |

|||

| 山下和也 / YAMASHITA Kazuya |

|||

.jpg) |

|||

|

|||

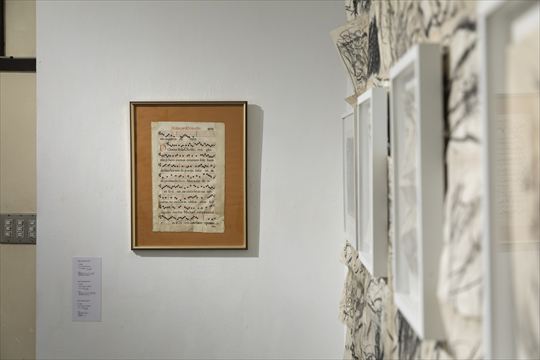

グレゴリオ聖歌譜(イタリア、16世紀) |

|||

.jpg) |

|||

山下和也 / YAMASHITA Kazuya Trace of being(Chant) 2023 版画用和紙にフロッタージュ・ドローイング、額装 415×415×33mm |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

山下和也 / YAMASHITA Kazuya Trace of being(ぐるりよざ)」 2025年 古紙にフロッタージュ・ドローイング、 切り紙、額装 310×400×33mm each Trace of being (ぐるりよざ)」 2025年 古紙にフロッタージュ・ドローイング、 切り紙、継ぎ紙、折れ伏せ 3500×2260mm |

|||

|

山下は、マックス・エルンストが創始したフロッタージュ技法から テクスチュアを擦り出すという要素を取り除き、 代わりにドローイングの要素を強調して楽譜の型紙を使った 視覚的な音楽の演奏法に転換しました。 これらの作品は、演奏の記録であると同時に、 身体運動や生命活動の痕跡でもあります。 さらにこの手法は、 じ楽譜を型としながら 無限のバリエーションをつくり出すことが可能です。 分子生物学者の福岡伸一は、生物が遺伝子の乗り物にすぎない というリチャード・ドーキンスの遺伝子を主体とした考え方に疑問を呈し、 遺伝子は生命にとっての楽譜にすぎず、同じ楽語でも演奏者次第で その音楽は千変万化すると遊べています。 本展キュレーション 菅原布寿史 による 「採取と培養」展テキストより |

|||

吉田佐和子 / YOSHIDA Sawako |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

.jpg) |

|||

吉田佐和子 ポンパドール夫人の日記 2025 コラージュ リトグラフ、洋雑誌、 OHPシート、ファブリアーノ版画紙 73×55×2.8cm ポンパドール夫人の日記 Ⅰ コラージュ リトグラフ、洋雑誌、 OHPシート、ファブリアーノ版画紙 73×55×2.8cm ポンパドール夫人の日記 Ⅱ コラージュ インクジェット、洋雑誌、 OHPシート、 レコードスリーブ、塩ビ板、ファブリアーノ版画紙 73×55×2.8cm 吉田のフォトコラージュは、様々な文脈のイメージを違 和感なく合成するAI画像とは違って、切り抜いた画像の 張り合わせの不整合感が魅力であり、わたしたちに 新鮮なインパクトを与えてくれます。 さらに吉田は、そうしたフォトコラージュにリトグラフという 版画技法を導入することによって、 表現をより多彩なものにしています。 リトグラフがもたらす複製の自在さとサイズや色の可変性は、 自己複製と形質変化によって環境に適応し 多様化する生命のしたたかな生存戦略を思わせます。 また、その画面は、様々な細胞や生体を集めた培養皿のように、 異なるイメージ同士が緊張をはらみつつも共生し、 そこでのみ存在しうるハイブリッドや 生理境を形成しているといえるでしょう。 本展キュレーション 菅原布寿史 による 「採取と培養」展テキストより all photo by TERAOKA KAI |

|||